【抜歯後の合併症】舌の裏が膨らんだ、猫の唾液瘤(ガマ腫)

当院で抜歯処置をしたあとから舌の裏が膨らみ、唾液瘤として唾液腺摘出をおこなった猫ちゃんの症例をご報告いたします。

唾液瘤(だえきりゅう)とは唾液腺組織またはその管の損傷によって生じる唾液の貯留です。唾液腺は下の図のように耳下腺、下顎腺、単孔舌下腺、多孔舌下腺、頬骨腺があります。

原因となりやすいのは下顎腺と舌下腺です。猫より犬の方が発症が多く、唾液が溜まり、やわらかい膨らみとして下顎、舌の裏、まれに喉の奥の咽頭、目の下に現れます。今回は猫ちゃんの歯肉増殖症および歯周炎として下顎の歯を抜いた後から発生したため、抜歯時、歯肉縫合時の導管の損傷と考えられました。

今回、手術後から舌下の浮腫が認められましたが、通常ですと数日で小さくなるところ、改善がなく、舌の位置がずれて食事が取れなくなってしまいました。ステロイドや抗菌剤でも反応が乏しく、体重も減ってしまいました。そこで飼い主さんと相談し、唾液腺摘出と造窓術を行いました。抜歯から17日後のことです。

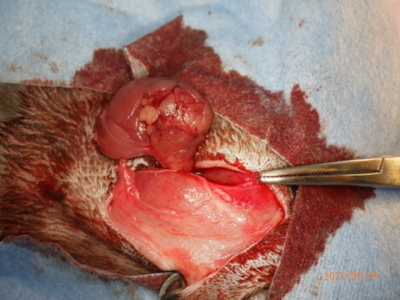

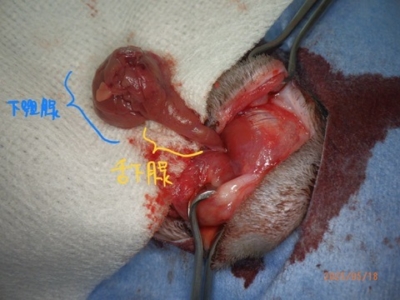

右側の下の裏側に唾液瘤ができて舌が左側に移動している。

黄色が唾液瘤。黒い矢印が舌の移動

唾液瘤は完治させるためには袋の中の液体を抜き取るだけでは再発が多く、その唾液を産生する唾液腺を摘出します。舌下の唾液瘤の場合は、頚部にある下顎線と舌下腺を摘出します。また、舌下の袋を切開し、穴が塞がらないように縫合する造窓術も同時に行いました。

アプローチするのは、患部と同じ側の頚部です。

まず頚部を切開し、血管やリンパ節などと分離します。

青い丸が下顎リンパ節、黄色は静脈

その奥から下顎腺を分離します。

単孔舌下腺まで牽引します。

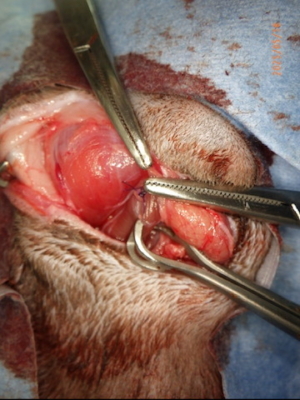

摘出します。

筋層や皮下組織、最後に皮膚を縫合します。

次に、唾液瘤を切開し、唾液が溜まらず排泄されるようにします。

処置する前の状態。

嚢胞を切開し、内側と粘膜外側を縫合し、窓が開いたままの状態にします。

上は手術翌日の状態です。まだ涎は出ていますが、新たに膨らむことはなく、舌は正常な位置にあります。鼻にカテーテルを挿入し栄養を供給しながら、徐々に自分でも食べてくれるようになりました。カテーテルを外し、ちゃんと食べてくれることを確認して退院しました。

三日後の様子。

皮膚の縫合部を抜糸したときには正常に戻っていました。今後は経過観察をいたします。

今回は下顎の歯を抜いたりした歯科処置のあとのため、因果関係がはっきりしていましたが、唾液瘤は腫れた原因がわからないことも多いと言われています。下顎は抜歯時に唾液の導管を傷つけたり浮腫を起こしやすい場所ですが、これまでは数日で腫れが引いてしまうことがほとんどでした。今回は右下顎犬歯の周囲の歯槽骨を削る処置など、歯肉を切開しやや侵襲度の高い処置をおこなったことや、縫合時におそらくがばっと歯肉を拾い上げてしまい、導管を一緒に結紮してしまったのではを推測しました。このようなことが今後起こらないよう、下顎歯肉の抜歯や縫合時の手技を丁寧に行い、また術後の腫れなどがないかの確認を徹底することとします。今回の反省と合併症の周知のために、飼い主様の許可を得てご紹介いたしました。

駐車場4台完備

駐車場4台完備